巴洛克時期音樂|特色、代表作曲家與經典作品全解析

什麼是巴洛克時期?

巴洛克時期(Baroque Era)大約涵蓋 1600 年至 1750 年,是歐洲音樂史上極為關鍵的階段。這個時期的音樂,不僅延續文藝復興的和聲基礎,更邁向古典音樂的成熟發展。就像同時期的建築與繪畫,巴洛克音樂充滿華麗、對比強烈與戲劇張力,為後世的音樂風格奠定了根基。

許多人搜尋「巴洛克音樂特色」、「巴洛克代表作曲家」、「巴洛克和古典差異」,就是因為這個時期太重要,幾乎所有學音樂、愛古典的人,都會從這裡開始認識音樂史。

一、巴洛克時期音樂的核心特色

1. 強烈的情感表達

巴洛克音樂被稱為情感的音樂,作曲家善於用旋律與和聲描繪情緒,像喜悅、悲傷、憤怒、寧靜等。這種做法稱為 「情感理論(Doctrine of Affections)」。

2. 對位法(Counterpoint)

對位是巴洛克音樂的靈魂。不同聲部互相模仿、交錯,好比多條線條編織成一幅圖畫。這也是為什麼巴赫的作品至今仍被視為音樂教育的最高典範。

3. 固定低音(Basso Continuo)

這是巴洛克時期最明顯的伴奏特色,通常由大鍵琴、管風琴或魯特琴,加上低音弦樂器持續演奏和聲基礎。就像音樂的地基,讓旋律可以自由發展。

4. 裝飾音與即興

巴洛克演奏家被期待要在樂譜之外加入自己的即興裝飾音,例如倚音、顫音、快速的音階,讓作品更具華麗感。

5. 協奏曲與歌劇的誕生

在巴洛克時期,協奏曲(Concerto) 與 歌劇(Opera) 正式誕生。音樂開始走向「舞台化」,不再只是宗教儀式的背景,而是能在劇院中獨立存在的藝術。

二、巴洛克時期的重要作曲家

J.S. 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685–1750)

被譽為「音樂之父」,巴赫的作品集大成了巴洛克的技法,包括《平均律鋼琴曲集》、《馬太受難曲》、《布蘭登堡協奏曲》。他的音樂結構嚴謹卻情感豐富,是後世學習作曲與演奏的必修課。

韓德爾(George Frideric Handel, 1685–1759)

以清唱劇與歌劇著稱,最知名的作品就是《彌賽亞》中的〈Hallelujah〉。韓德爾的音樂更偏向大眾化,旋律優美,適合合唱與大型演出。

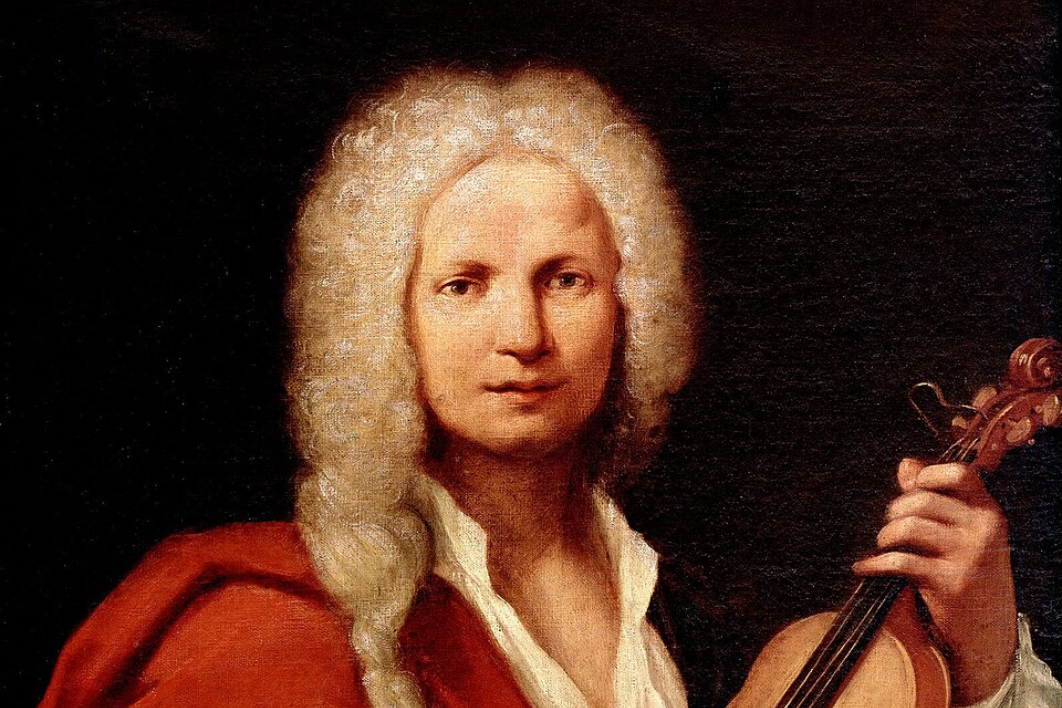

維瓦爾第(Antonio Vivaldi, 1678–1741)

被稱為「紅髮神父」,最著名的作品是《四季》。他善用小提琴協奏曲描繪自然景象,把音樂和畫面感結合,開啟了音樂「敘事化」的潮流。

蒙特威爾第(Claudio Monteverdi, 1567–1643)

歌劇的先驅之一,他的作品《奧菲歐》是現存最早的歌劇經典。

三、巴洛克音樂代表作品推薦

- 巴赫:《馬太受難曲》、《平均律鋼琴曲集》、《布蘭登堡協奏曲》

- 韓德爾:《彌賽亞》、歌劇《裡納爾多》

- 維瓦爾第:《四季》

- 蒙特威爾第:《奧菲歐》

這些作品至今仍被世界各大音樂廳、教堂、音樂學院不斷演奏,代表著巴洛克音樂的永恆魅力。

四、巴洛克與古典時期的差異

很多人會問:「巴洛克和古典音樂有什麼不同?」

- 巴洛克(1600–1750):華麗、裝飾多、對位複雜、情感強烈。

- 古典(1750–1820):結構清晰、旋律簡潔、重視平衡與理性。

換句話說,巴洛克像一幅繁複的宮廷壁畫,而古典則像一座對稱簡潔的建築。

五、結語

巴洛克時期音樂不僅是古典音樂的起點,更是一個藝術全面盛放的年代。從巴赫到維瓦爾第,每一首作品都承載著豐富的歷史與情感。

🎶 無論你是音樂初學者,還是資深樂迷,認識巴洛克時期,都能讓你更深入理解音樂的根源。